La fine del mondo

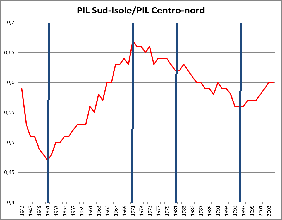

In pochi anni l’Italia era veramente cambiata. La ripresa dell’economia americana nella seconda metà del decennio, che trainava la domanda mondiale, e la corrispondente crisi dell’Unione Sovietica, avevano accelerato la crisi del PCI. Il partito perdeva voti ad ogni appuntamento con le urne. Il suo tradizionale elettorato in parte si riduceva per effetto delle trasformazioni del tessuto industriale, sempre più caratterizzato da imprese di piccole e medie dimensioni, in parte si imborghesiva. Stava nascendo una nuova figura sociale, l'italiano con il portafoglio a destra e il cuore a sinistra. Molti ex operai, che aprivano imprese familiari o attività commerciali, cominciavano ad accumulare piccoli capitali che trovavano conveniente investire in borsa, nei fondi comuni o direttamente in BOT. Poiché il processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali era ancora agli inizi (l’Atto Unico è del 1986) gli alti rendimenti che lo Stato pagava generavano un flusso finanziario che, seppur prelevando risorse dal mondo del lavoro in favore della rendita, rifluiva tuttavia nell’economia domestica contribuendo a sostenere i consumi e la domanda interna. Il prezzo da pagare era però l’inevitabile inasprimento fiscale, necessario per pagare gli alti interessi sul debito pubblico, e una spesa per investimenti stagnante. Una prima conseguenza fu il riemergere della questione meridionale, con il sud e le isole che non riuscirono ad agganciare la ripresa delle aree più ricche. Anche nel nord-est, tuttavia, la mancanza di investimenti, insieme con un fisco percepito come sempre più vorace, contribuiva a generare la sensazione che la crescita fosse effimera.

In pochi anni l’Italia era veramente cambiata. La ripresa dell’economia americana nella seconda metà del decennio, che trainava la domanda mondiale, e la corrispondente crisi dell’Unione Sovietica, avevano accelerato la crisi del PCI. Il partito perdeva voti ad ogni appuntamento con le urne. Il suo tradizionale elettorato in parte si riduceva per effetto delle trasformazioni del tessuto industriale, sempre più caratterizzato da imprese di piccole e medie dimensioni, in parte si imborghesiva. Stava nascendo una nuova figura sociale, l'italiano con il portafoglio a destra e il cuore a sinistra. Molti ex operai, che aprivano imprese familiari o attività commerciali, cominciavano ad accumulare piccoli capitali che trovavano conveniente investire in borsa, nei fondi comuni o direttamente in BOT. Poiché il processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali era ancora agli inizi (l’Atto Unico è del 1986) gli alti rendimenti che lo Stato pagava generavano un flusso finanziario che, seppur prelevando risorse dal mondo del lavoro in favore della rendita, rifluiva tuttavia nell’economia domestica contribuendo a sostenere i consumi e la domanda interna. Il prezzo da pagare era però l’inevitabile inasprimento fiscale, necessario per pagare gli alti interessi sul debito pubblico, e una spesa per investimenti stagnante. Una prima conseguenza fu il riemergere della questione meridionale, con il sud e le isole che non riuscirono ad agganciare la ripresa delle aree più ricche. Anche nel nord-est, tuttavia, la mancanza di investimenti, insieme con un fisco percepito come sempre più vorace, contribuiva a generare la sensazione che la crescita fosse effimera.Il collasso dell’Unione Sovietica, ormai evidente, diede impulso al progetto di unificazione europea, al quale la classe politica italiana voleva partecipare da protagonista. Soprattutto la sinistra, ormai dimentica della sua opposizione, sia pur blanda, all’ingresso nello SME di dieci anni prima. Fu così che, ignorando i segnali di rallentamento della crescita italiana, invece di spingere per un nuovo riallineamento delle parità all’interno dello SME, si giungeva, il 10 gennaio 1990, all’adozione di una banda di oscillazione stretta, del 2.25%. Mai decisione si sarebbe rivelata più avventata, a dimostrazione dell’assoluta insipienza di una classe politica ormai irrimediabilmente avviata al tramonto.

Per il momento la crisi politica sembrava riguardare solo il PCI. La sconfitta nel referendum sulla scala mobile del 9-10 giugno 1985, nel quale il partito si era ritrovato sostanzialmente isolato, appoggiato solo dai verdi, Democrazia Proletaria e MSI, e tiepidamente dalla CGIL, aveva dato origine a un intenso dibattito interno. Guido Carandini, in un articolo su Repubblica dell’agosto 1985, aveva dato il via a un confronto interno imperniato sia sulla forma organizzativa (il centralismo democratico) sia sugli obiettivi politici di fondo, sostenendo l’inattualità della prospettiva di dissoluzione del capitalismo che il partito aveva coltivato negli anni settanta. Quello che stava in effetti accadendo era che la strategia di mettere in competizione i due maggiori partiti della sinistra, usando l’esca dell’ingresso nell’area di governo, cominciava a dare i suoi frutti. Questa sarebbe stata alimentata, negli anni seguenti, dalla crisi inarrestabile dell’Unione Sovietica e dal momento di splendore che viveva l’economia capitalista. Nel PCI l’ascesa di Craxi aveva provocato reazioni al limite dell’isteria, al punto che il segretario del PSI veniva descritto come un “nemico di classe” in un crescendo polemico, abilmente alimentato dalla stampa, che si sarebbe propagato fino alla base dei due partiti. Questa divisione avrebbe finito con l’assumere il carattere di una frattura definitiva tra i rispettivi elettorati, favorendo, qualche anno dopo, la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che trovò negli ex socialisti un ampio consenso elettorale, oltre al supporto di una parte rilevante della ex dirigenza del PSI travolta da tangentopoli.

Il dibattito, dopo una fase di stallo dovuta alla decisa resistenza di Giulio Natta, berlingueriano di ferro, si era riacceso con l’elezione alla segreteria di Achille Occhetto, avvenuta nel maggio del 1988. Nel corso del XVIII° congresso del PCI, svoltosi nel marzo del 1989, Occhetto riusciva a far passare l’idea di un profondo rinnovamento del partito, senza tuttavia raccogliere grandi consensi né tra i militanti né tra gli intellettuali di sinistra. A frenare gli entusiasmi concorreva l’atteggiamento del PSI, in quel momento molto legato alla DC, contrario all’ipotesi di una confluenza dei due partiti nell’internazionale socialista, e alla prospettiva di costruire un fronte socialdemocratico in Italia.

In effetti la strategia di Craxi andava nella direzione di approfittare delle difficoltà dei comunisti per sferrar loro il colpo di grazia. La trama del segretario socialista, che puntava all’ipotesi di un accordo con gli oppositori interni del segretario della DC Ciriaco De Mita, suo storico avversario, ebbe successo. Nel corso del XVIII° congresso della DC, celebrato a Roma nel febbraio del 1989, Arnaldo Forlani veniva eletto alla segreteria, mentre De Mita diventava presidente del partito, una carica poco più che onorifica. Successivamente, nel corso del XLV° congresso del PSI, svoltosi a Milano dal 13 al 19 maggio, gli accordi venivano perfezionati all’interno di un camper parcheggiato nel recinto congressuale, segnando la nascita di un’alleanza tra Craxi, Andreotti e Forlani passata alla storia con l’acronimo CAF. Coerentemente con gli accordi sottoscritti, dopo le elezioni europee del giugno 1989 il governo De Mita cadde e fu sostituito dal VI° governo Andreotti.

Nessun commento:

Posta un commento